ある土曜日の昼下がり。

「しっかし遅いなあ、Rin」

「ケーキバイキング、午後3時までだっけ?」

「うん。90分制限だから、1時半までには入らないと……」

そこには、駅前のベンチに座って待つ、AmeliaとSophiaの姿があった。

Rinが遅刻するのはそれほど珍しいことではなかったが、30分近くも連絡が無いのは、さすがに2人も心配する気持ちの方が勝つようだ。

「とにかく、メッセージにも電話にも応答が無いんじゃ……もしかして、交通事故とか……」

いつも通りSophiaが顔を青ざめるのを横目で見ながら、Ameliaはスマホをいじる。

「……何、連絡あったの?」

「ううん。でも、そういえば、Rinの実家の電話番号わかるんじゃね、って思ってさ」

「……え、どうやって」

「この前さ、ユニット編成のための資料、学校に提出したでしょ。あれに、代表の自宅番号の欄もあったでしょ……ほら」

先日、Youranたちが持ちかけた6人ユニットについての資料を作成する際、YouranたちはRinを代表者として記載するよう伝えたのだった。

「あ、確かに」

「うん、やっぱり」

その資料の写しから電話番号を探し当てると、Ameliaは電話をかけた。

「……あ、もしもし、そちら……、あ、わたくし……」

普段あまり聞き覚えのない丁寧な言葉づかいに、横で聞いていたSophiaは少し苦笑いする。

「……え、学校!? ……補習に出てる? ……あ、そうですか、はい……」

Ameliaは、恐らく母親であろう人との電話を切ると、Sophiaに向き直った。

「あいつ……」

「うん、聞こえてた。多分、数学の補習ね」

「そうみたい、先週水曜のテスト、赤だったんだな……。で、きっと今補習中だから、携帯に出ないんだ」

「なるほどね。昨日もう一度、来れるか確認すればよかったね……」

合点がいって、2人は少し安堵を覚える。

「……で、どうする?」

「どうするって」

「ケーキバイキングだよ……、2人で行くか?」

「え! ……Rin抜きってのは、さすがに……」

Sophiaがそう言うのはもっともだ。なぜなら今日ケーキバイキングに行こうと言い出したのは、そもそもRinなのだから。

「そうだなよあ……私も行きたいっちゃ行きたいけど……」

AmeliaとSophiaはそうつぶやくとお互いを見て、そして少し考え込んでしまった。

この2人が連れ立って何かをするということは、今までほとんどなかったからだ。明らかに3人の仲はRinがかすがいとなって取り持っていた。こうなってみると、ユニットの代表にYouranがRinを推したのは、下級生の中から選ぶならば間違いではないのだろう。

「うーん、まいったな……」

「うん……」

そう漏らしたのは、AmeliaとSophiaではなく、彼女たちの側にいた2人の男の子だった。

「どうしたらいいのかな……」

「……どうしたん?」

それは彼女の性格的によるものか、それとも気まずい雰囲気を打破するための一手だったかは不明だが。

とにかく、困っている様子の少年に、思わずAmeliaは声をかけた。

「えっと、あの……」

ベンチから立ち上がったAmeliaが改めて2人の少年を見ると、その手にはチラシの束があった。

「それは……学校かなにかの宣伝かな?」

「……小学校の何かのイベントみたいね」

Sophiaもいつの間にかAmeriaの隣に立っていた。

「あ、あの、これ、どうぞ」

少年が渡してきたチラシには、バザーの宣伝が載っていた。イラストの様相から見て、恐らく彼らのお母さんが出品し、子ども服や子ども用品などを販売するのだろう。

「バザーか。でも私たちにはまだ子どもはいないしね……」

「そ、そうなんです……」

彼らは、その後こう続けた。

来週自分たちの小学校で保護者がバザーを開く。だから、小さな子どもがいるようなお客さんを連れてきたい。でも、うまくそういう人たちに彼らが作ったチラシを渡せず、困っている、と。

「なるほど……」

「チラシの量にも限りがあるから、やたらめったら配るのもよくなさそうだな」

小学生たち2人は責任を感じているのだろう、少しうつむき加減でいた。

「……しゃあない、手伝うか。Sophiaもいいでしょ」

「もちろんいいけど、どうするつもり?」

「うーん、とりあえず人を集めるか」

「集めるってどうやって」

「まあ、それは任せて」

「はいはーい、お立ち会い!」

Ameliaは大きく声を張り上げると、4つのボールを空中に放り投げた。そしてそれを両手で器用に操り始めた。

つまり、ジャグリングを始めたのだった。

周囲の人たちが、なんだなんだと集まってくる。

「見事は見事だけど……、どこにそんなボール持ってたのよ」

「いつもカバンの中に入れてんのよ……。ほら、ボールもう1個ちょうだい」

「ちょうだいって、どうやって?」

「投げて渡して。……さて、みなさん、これから私が無事この少年からボールを受け取りますからね、そうしたら拍手をお願いしますね〜」

Ameliaは小学生と瞬間視線を交わすと、彼は意を決してボールを投げた。それを彼女は4つのボールを操っている中に取り込み、派手なジャグリングを続けた。周囲から大きな拍手が巻き起こると、さらに垣根を作るように人が集まってきた。

「こら、Sophia、突っ立ってないの」

お手玉を続けながら、Ameliaはそう言い放つ。

「え? え?」

「今集まってる人で、子どもがいそうな人にチラシを渡してくるんだよ! 今子どももたくさん見てるし、あとこういう大道芸にに足を止める人は、イベントとかにも興味持ってくれる可能性が高いだろ」

「あ、なるほど!」

そう言うが早いか、Sophiaは急いで小学生たちと一緒にチラシを配った。そもそも小さな子ども連れも足を止めていたことで、小学生たちも今までより断然好感触だったようで、嬉しそうにしていた。

「えー、お客さん! 実はね、この子たちが通ってる学校、来週バザーを学校で開くんだそうです。もし私がさらにボールを追加できたら、すこ〜しでいいんで、その宣伝を聞いてもらえないでしょうか〜!」

その声にまた拍手が巻き起こった。

* * *

「……今日は見直した」

ぼそっとSophiaがつぶやいた。

「なんだよ、いきなり」

Ameliaは少し疲労を感じたのか、背伸びをしながらそれに答えた。

「ああいうの、やっぱり上手いなって。私1人なら、ああはできなかった」

小学生たちが願う通り、多くの人にバザーを宣伝することができたし、そしてバザーに来てくれそうな人に精度高くチラシを渡すこともできた。間違いなくAmeliaの功績だろう。

「何言ってるんだよ……、私はね、楽しければいいじゃんって。それだけ」

Ameliaは続けた。

「……アイドルも同じかなあ」

「え?」

「みんなと楽しくやれたら、それでいいかなって。RinもSophiaも……みんなはさ、たくさん色んな目標があるだろ? 私にはそこまですごいものは無いんだけどさ。だから私は、それを楽しい方向にバランスを取って、みんなと一緒にゴールできたらいいなって……思うんだよね」

Sophiaはそれを聞いて、目を丸くした。そしてしばらく後、ぷっと吹き出した。

「何だよ、たまには真面目に言ってみようと思ったのに……」

ちょっとふてくされるAmeliaの言葉を遮って、Sophiaが言う。

「……行こっか」

「……え?」

Ameliaが言うと、Sophiaは続けた。

「ケーキバイキング」

「何、Rinはいいの」

「補習なんだもの、仕方ないわよ」

「それに……あと1時間ちょっとしかないだろ?」

それを聞いてSophiaは目を細めて微笑む。

「……私を舐めないでほしいわね」

Ameliaはその言葉にぷっと吹き出し、同じように笑顔を浮かべて答えた。

「……私たち、と言って欲しいね」

2人は早速立ち上がって、足早に会場のホテルに向かった。

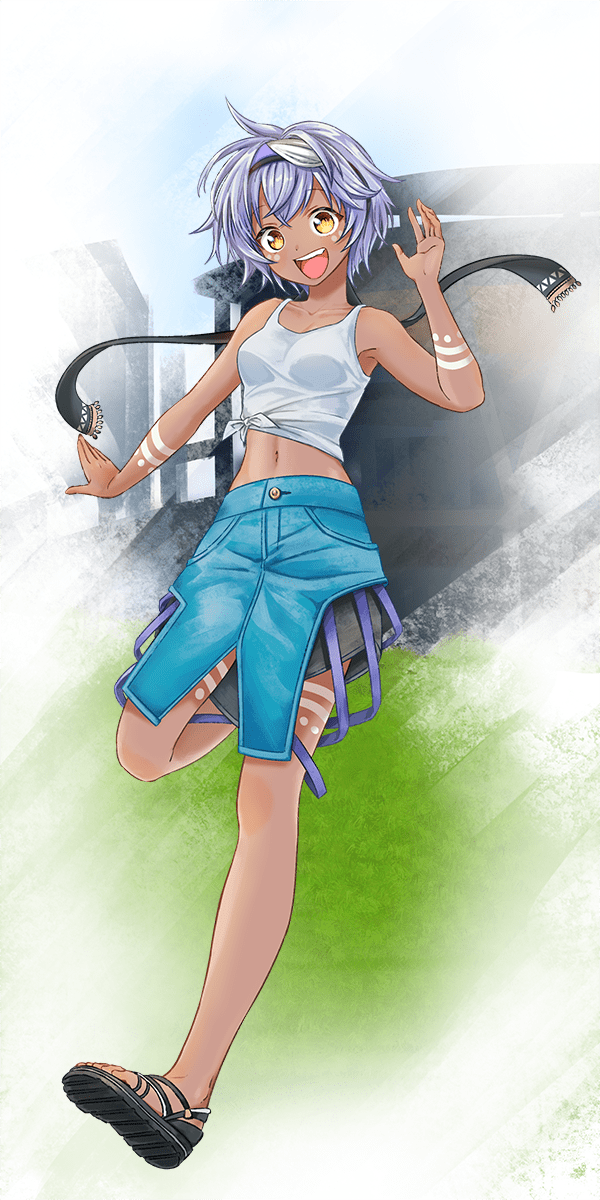

イラスト:桜祐