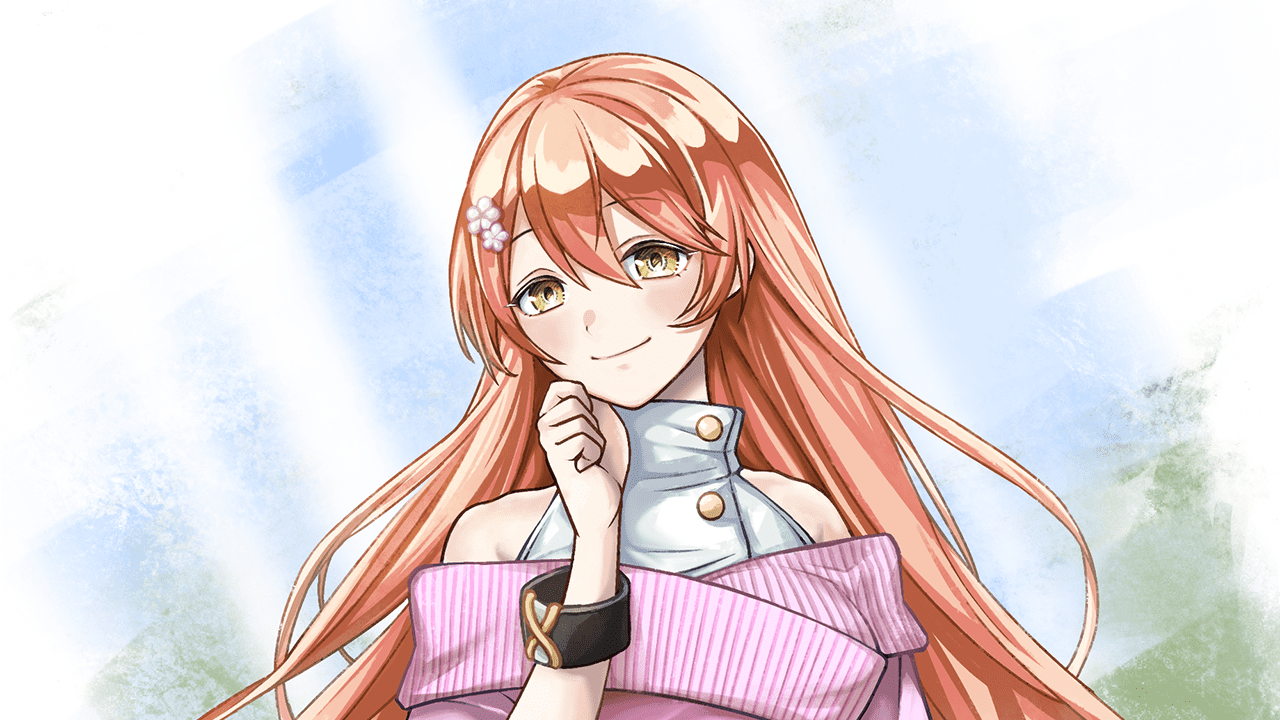

「あ、Camille、久しぶり!」

街を歩いていたCamilleは、突然声を掛けられた。

「あら~! Pauletteじゃないですか。元気してましたか?」

「ええ、もちろん。そっちこそ、相変わらずふわふわしてるなあ」

メッセージを送り合うことは何度もあったが、Pauletteが遠い所に行ってしまったこともあり、実際に彼女と会うのは1年以上ぶりぐらいだったので、Camilleはなんだか懐かしい気分になった。今の時期は1年も経てばあっという間に印象が変わるものだが、Pauletteのそれは卒業のあの頃のままだったことも理由の一つだろう。

そして、続けてあることに気がつくと、Camilleはさらに満面の笑顔になった。

それはPauletteがテニスウエアだったからだ。

* * *

Camilleは小さな頃から、自分ひとりでは何もできなかった。他人からはポンコツとあだ名され、バカにされたり、恥ずかしい思いをしたこともたくさんある。

しかしチアリーディングを始めて見た時、そしてスポットというポジションがあるのを知った時、どうにかして自分もやってみたいと思った。

チアリーディングの華と言えば、チアの上にチアが立って離れ業を行うスタンツだ。

スタンツは主に上に乗り技を繰り出すトップ、トップを支えるベース、そして後ろからスタンツを支えコントロールを行うスポットの3つのポジションに分かれる。

スポットというポジションは完全にトップやベースの影に隠れてしまうため、スタンツを行う上で全く目立つ存在ではない。しかし、裏方としてスタンツ全体の安全性を確保し、技を確実に決めるためには、絶対に無くてはならない存在だ。

もしスタンツの体勢の調整を続けながら演技をコントロールし、万が一上手くいかず崩れそうになるならば、躊躇なくスタンツの完成を諦め、キャッチ、すなわちトップを安全に地上へと下ろす体勢へ移行させる。これを一瞬でも躊躇うと、怪我人が出る。だから、演技を続行するのか中止するのか、この判断を行うのがスポットの重要な任務なのだ。

そんな、縁の下の力持ちであるポジションに、彼女は魅了されたのだった。

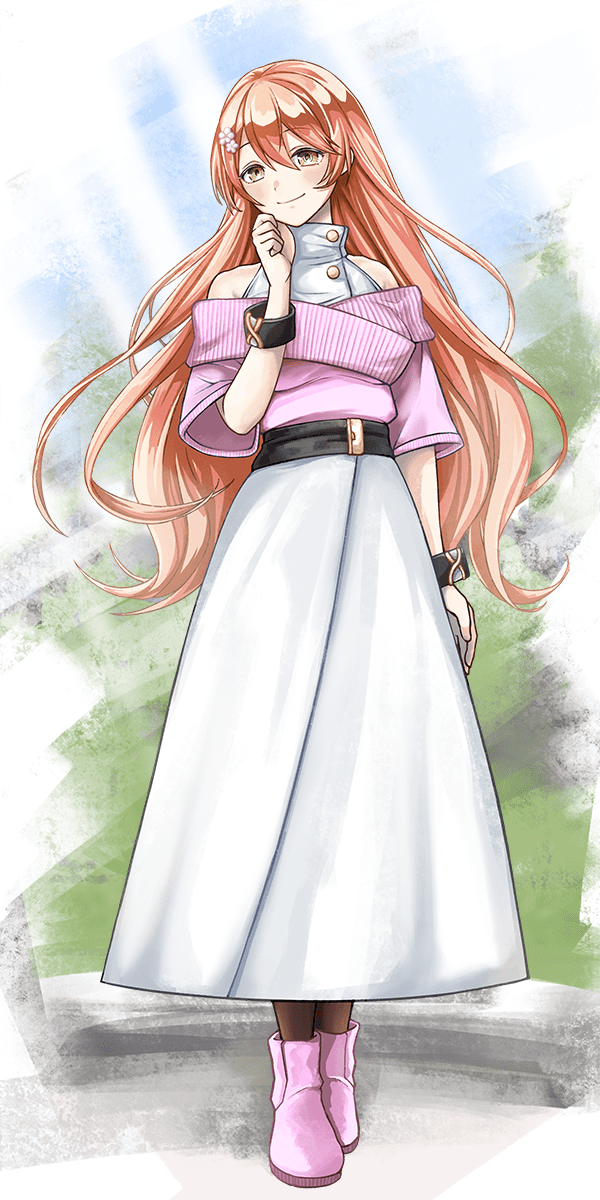

「Camille、これから部活?」

サークル棟から彼女が出てきたところで、声をかける者がいた。

「あら〜、Paulette。そうなんです、体育館をバスケ部が使うのをすっかり忘れてて、急いでみんなに伝えないと……」

「はは、Camilleは相変わらずだなあ。実はテニス部も筋トレなんよ、今週末男子テニス部が試合だからさ、コート貸してんの」

人懐っこい笑顔でそう言うのは、Camilleと同じクラスに属し、女子テニス部部長でもあるPauletteだ。

「女子テニス部は再来週ですもんね、県予選」

「うん。応援しに来てくれるんでしょ?」

「もちろん」

Camilleは頭を縦に振って答えた。今の時期、チアリーディング部は超多忙だ。というのも、各部活動のインターハイへの地区予選がスタートするからだ。

多くの者が喜び、多くの者が涙を流す、トーナメント試合。それに対し、彼女たちは全身全霊で応援をし続けていた。

「女子テニス部の大会で、チアリーディングを見せてほしいんだそうだ」

その日の筋トレ後、キャプテンとCamilleはチアクラブの顧問からそう切り出された。

「今日の放課後、向こうの顧問から是非にとお願いされてね。当日、朝集合した時に、みんなの士気を上げるという意味合いで、やってくれないかと」

そう言われて悪い気はしない。2人は軽く目を合わせて頷いた。

次の日、キャプテンとCamilleは、部員にそのことを伝え、その日からメンバーとプログラムの調整が行われた。

「じゃあみなさ〜ん、演目についてお話しますね〜」

相変わらずのまったりとした口調のCamilleだったが、周囲はビリッとした空気に包まれる。

「テニス部の皆さんの前ですし、芝生ですから、危険な技は止めますね。それでも、後半にトスは入れようと思ってます」

「トータッチですか」

「ええ、それが良さそうですね」

バスケットトスは、ベースとスポットがトップを上に飛ばし、再びベースとスポットがキャッチする技だ。そして、その中でもトータッチというのはベースが空中で大開脚をするチアの象徴的な演技のため、観客から喚声が湧きやすかった。

しかし反面、トップは2メートル以上の高さに飛ばされる。はっきり言って、怪我の心配をしない方がおかしい。

だから、チアリーディングを行っているときのCamilleは、普段のポンコツっぷりとはまるで別人であるかのように、様々な要素に細かく、心底シビアだ。周囲で聞く部員たちも、この時ばかりは真剣な眼差しで彼女の話を聞いている。

「テニス部のみなさんの中には、学生生活最後の試合になる方もいるかもしれません。応援の気持ちを込めて、私達も全力を尽くしましょうね」

「はい!」

* * *

そしてテニス部の試合当日早朝。テニス部のみんなの前で、総勢12名によるチアリーディングが開始された。

音楽に合わせ、満面の笑顔で力強く、今日の勝利に向かって演技を続ける彼女たち。見ているテニス部の面々もノリノリだ。

Camilleも早朝にも関わらずフルパワーで芝生の上を踊り回り、人一倍目線を引く演技で観衆であるテニス部員たちを魅了した。

そして最後のスタンツ。センターのトップを務めるキャプテンが、ベースに支えられて、Camilleの真ん前で人の頭の位置までまず持ち上げられ、身を引き締めるようにして体に力を込める。そして、一旦下に沈められて、反動をつけて勢いよく上方へ飛ばされた。

その瞬間、その体がぐらりと大きく左に流れる気がした。

それはもしかしたらCamilleの気のせいだったかもしれない。

「ストップ! キャッチ!」

が、Camilleは容赦なくスタンツを止めさせた。

キャプテンは素早くそれに反応し、本来は開脚をするはずだったものを冷静にストレートトス、すなわち長座の体勢に移行する。そして、そのまま彼女たちは何事もなくキャプテンを受け止めた。

「ふう……」

Camilleは安堵のため息をもらした。その時の彼女は、険しいながらも、まるで聖母のような慈愛に満ちた表情をしていた。

演技は『無事』終了した。

「……ごめんなさい、最後まできちんと決められなくて」

思わずCamille、そしてそれに続いてキャプテンたちが頭を下げる。

Camilleが続行不可能だと思ったら、チームとしてその決定を遵守する。それほどにCamilleはチームに信頼されていたし、チームのみんなはCamilleを敬愛していた。だからこそ、キャプテンたちも一緒に頭を下げたのだった。

それに対し、Pauletteは頭を振った。

「やめてよもう、こちらこそありがとう。私達の応援のために、難しい技に挑戦してくれて。すごく良かったよ」

Pauletteはそう言うと笑顔になり、そして向き直ると、部員に向かって言い放った。

「みんな! 私達も、今日はそれぞれが自分自身に挑戦する日だから。これが最後の挑戦になる人も多いよね。全力を尽くしましょう!」

「はい!」

少女たちのその喚声は、芝生の上を駆け回るように朝の公園に響き渡った。

「……」

それを無言で、はっとした表情でCamilleは眺めていた。誰かを応援するために、全力を尽くし、それに誰かが応える。

そんな生き方ができたら、どんなに素晴らしいだろうか。

心が震える瞬間だった。

* * *

CamilleとPauletteは並んで駅の方向に歩く。

「それにしても、Pauletteがテニス続けてるの、嬉しいなあ」

「当たり前でしょ? Camilleもたまにはチア、やってみたら?」

「うーん、考えてみます、けど……」

「でも?」

「今は、アイドルとしながら、誰かを応援していたいんです」

「……そっか。ふふ、Camilleらしいや」

Pauletteはあの時と同じように、Camilleに笑いかけた。

イラスト:桜祐