放課後。更衣室で運動着に着替え終わったあたしは、鞄に入っていた日記を取り出した。

精神的なアップダウンとでも言うのだろうか、モチベーションを上げたいときにする、あたしの習慣だ。

日記帳を開くと、ちょうどこの学校に入る頃のページを示していた。

* * *

4月6日。

いよいよ明日は入学式だ。

記念になる日の前日だから、今日は今までのことを忘れないように、簡単に書いておこうと思う。

あたしは、昔から、真面目な子だと言われた。

何をするにしても雑で大雑把なあたしなのに、なぜいつも真面目という評価になるのか、いつも不思議でならなかった。

小学校に通っていた頃、みんなが学校から帰る中、清掃員さんの作業を手伝ったことがある。

手伝うって言っても、一緒に掃き掃除をしたり、ゴミを焼却炉に持っていったりしただけだ。

みんなはあたしに偉いだとか、優しいだとか……逆にあなたの仕事じゃないから変だ、と言う人もいた。

でも、あたしの家は元々農家だったこともあって、みんなで力を合わせて何かを素早く解決するのは当然だった。だからその時も、力を合わせればいいと、単純に思っていた。

そんなことを母親に話したら、それを真面目って言うのよって言って、笑って頭をなでてくれたのを覚えている。

そんな性格だったからか、確かにいつも何かのリーダーになるというか、させられることが多かったように思う。でも、チームを一つにまとめ上げる事自体は、それなりに楽しかったようにも思う。

我が家には、とっても可愛いハッチというゴールデンレトリバーがいる。

中学生になりたての頃、ハッチと散歩をしていたら、ある集団が目に入った。

それは、いつも市役所の大きな窓ガラスの前で、音楽に合わせてストリートダンスを踊っていた女の子たちだった。

なぜそれがそんなに気になったのかはわからない。でも今思い返せば、それはCreaの力というわけではなかっただろう。どちらかと言うと、いつもガードマンに追い払われていたのに、それすら楽しそうにしていたからだと思う。

毎日のように散歩途中、ぼうっとそれを眺めていたら、彼女たちはある日、あたしに声をかけてきた。

彼女たちは「ディスコに行くお金が無いからここで踊ってるの」なんて言って笑っていたけれど、あたしにはなぜかそのダンスが魅力的に思えた。だから、次の日からは毎日のハッチとの散歩の途中に、少しずつ彼女たちに踊りを教えてもらうのが日課になった。

彼女たちが教えてくれるダンス、そしてそのステップ1つ1つには、それぞれに誕生した歴史や、生まれた街のバックボーンがあって、練習の合間にそれらを語る彼女たちは本当に楽しそうだった。

あたしは、彼女たちのダンス愛を、またダンスでしか表現ができない彼女たちの色んな思春期ならではの気持ちを感じながら、パターンを学んでは、最終的に1曲の構成に組み上げられるまでになった。

ある日、いつものように市役所で踊っていると、ガードマンたちがあたし達を追い払おうとしてきた。もちろん仲間たちはすぐ逃げようとした。

しかし、あたしはその時考え直して、その場に立ち止まった。

市役所の周囲は公園で囲まれているから騒音の心配はあまりないはずだったし、そもそもあたしたちはこの場所を大切にしていたので、例えばゴミなどを残すことは一切していなかったと自信を持って言えた。

つまり、終業後の役所で迷惑をかけているつもりがなかったので、仲間には悪かったが、あたしはこの際きちんと話し合いを持とうと思ったのだ。

仲間はあたしの様子を見てかなり不安がっていたが、あたしがこのことをガードマンに真剣に伝えると、どうやらあたしにはそれなりの交渉力が、いやどちらかというと度胸というべきなのかもしれないけれど、備わっているらしく、ガードマンたちも確かに一理あると考えてくれたようで、結果、一度市職員と話し合いを持つことになった。

別の日、市との話し合いが始まって、最終的に市長たちは、あたし達が危険な思いをする可能性なども考えた上で、役所が終わる5時から7時までの時間制限や、騒音に対してきちんと考えるという条件付きで、続けて使って良いことになった。

あたし達は安心して、毎日のように市役所の周りでダンスの練習に明け暮れた。

すると、市の許可が下りたという話を聞いた市内の他のダンスチームや、やがて影響を受けた大人のダンサーなども、市役所で踊るようになった。後々話を聞いてみたら、市内にはいわゆるお酒やディスコと言った文化には関わりたくないが、真面目にダンスに取り組みたい人たちが自分たちの居場所を求めていたのだ。

人々は市役所に集まって、ある時は教え合い、ある時は競い合うことで能力を高めていった。そして、やがて人々の生み出すCreatyにより、夕方から毎日のように音楽があふれるダンスホールのように、素晴らしい場所になった。

それを知って勢いづいた市は、新たに鏡でできたオブジェを設置したり、ストリートダンスコンテストなどを開催したりして、ダンスを街の新しい目玉にしようと動き出した。こうして、Creaの思し召しなんて関係ないと思っていたこの街に、わずか2年足らずで新しい名物が誕生したのだった。

あたしたちは、大手を振ってダンスができるどころか、ダンスカルチャーを作り上げることに成功した。それはかつて、仲間たちが熱心に語っていた、ダンスの歴史の一部になれたということなのかもしれない。

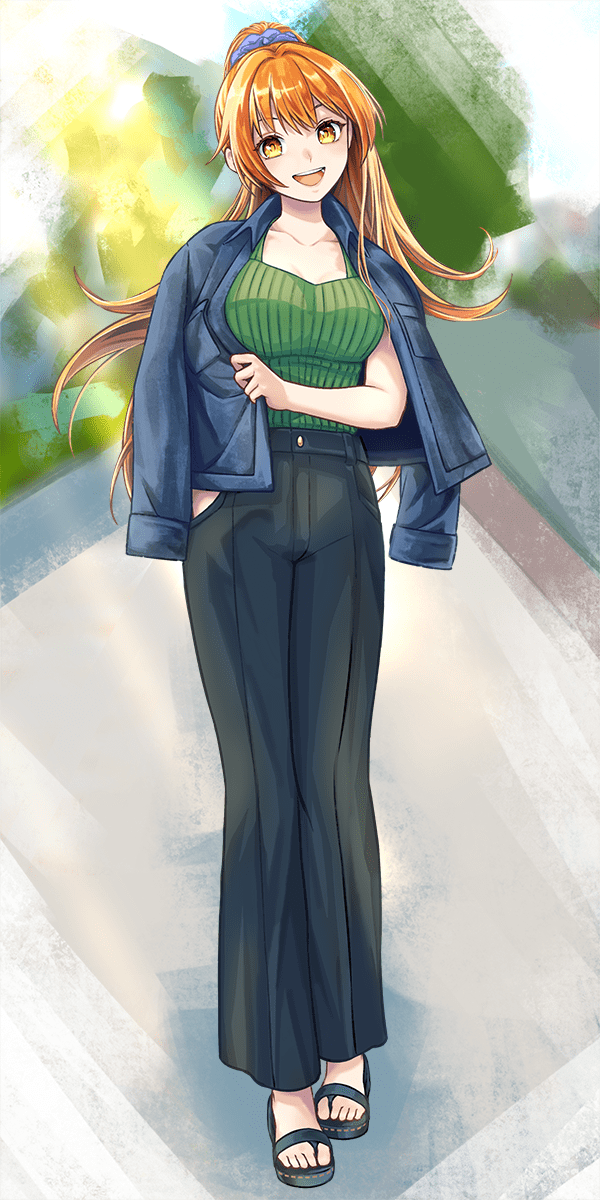

あたしはもちろんダンスが好きだ。

でもいつの間にか、ダンスだけではなくて、色んな交流を通して、人々が心を通い合わせることを推し進められる存在になってみたいと思うようになっていた。

ある日そんな話を市長としたら、市長はあたしをある学校に推薦したいと言ってきた。

そこは芸能活動を行う人を育成している特別な学校で、演者だけでなく、リーダーシップが取れる人材なども並行で育てているとのことだった。

市長は、今や市の名物となったストリートダンス文化をさらにバックアップし、市の知名度を上げるため、ダンスに関する奨学金制度を設けようとしていた所だった。その一番手にあたしを推薦するのは、宣伝としても都合が良かったのだろう。

でも、あたしはそんなすごい所で自分が通用するのかどうかと、正直悩んだ。

その時、一番後押ししてくれたのは、やはりダンス仲間たちだった。彼女たちは、全員が行くべきだと話してくれた。その真剣な様子に、あたしもようやく自信を持てて、学校に通うことを決めた。

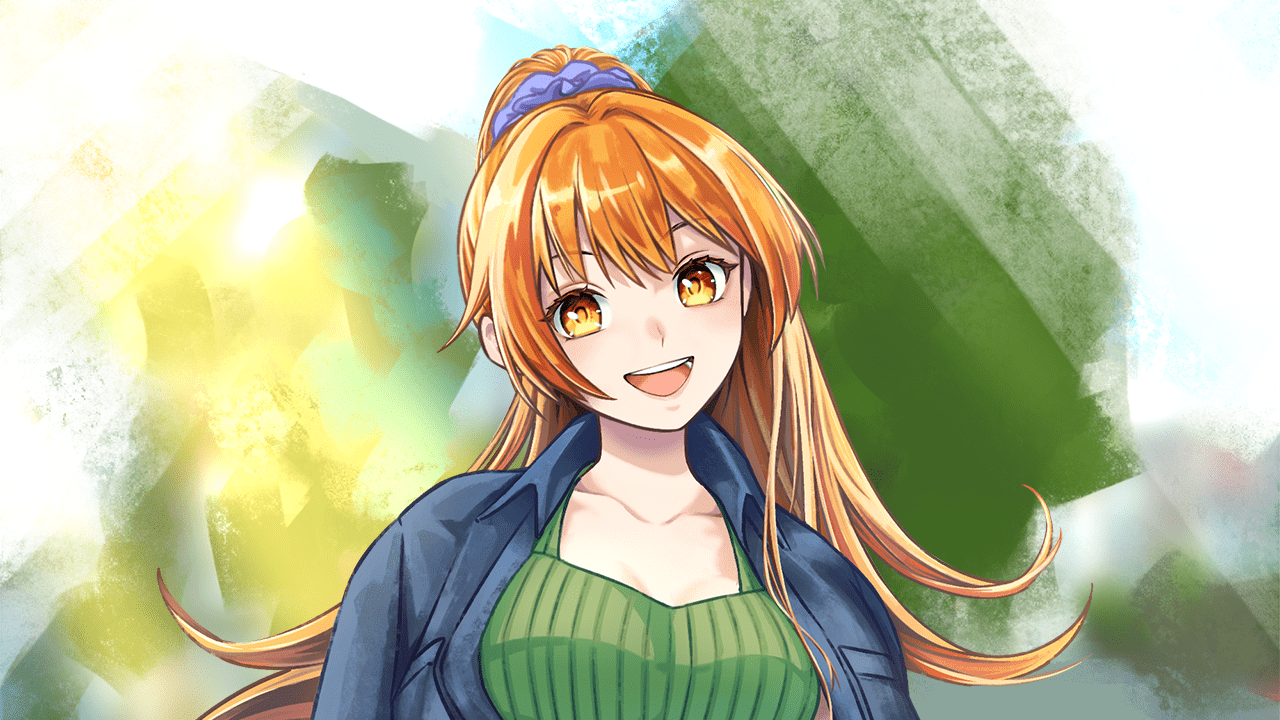

仲間たちは「やっぱりEmmaは私たちだけじゃなく、みんなのアイドルになるべきだよ」と口々に話していた。そもそも、あたしがなぜダンサーじゃなくてアイドルと思われているのかは、今も分からないけれど、いつか分かる日が来るのかもしれない。

新しい学校については、とてもワクワクしている。どんなことが、どんな仲間が待っているのだろうか。

でも、きっと、楽しい未来が待っているに違いない。

* * *

「先輩、何を読んでいるんですか?」

ふと頭を上げると、チューターとしてあたしが教えているSophiaがいた。

「ん? ああ、ごめん。……お守りだよ」

「お守り?」

「そう。疲れたときに効くわけ」

そう言って軽く笑うあたし。Sophiaもそれに釣られる。

「あの、今日も練習、よろしくお願いします」

「もちろん、あたしこそよろしくね」

あたしは日記をパタリと閉じると、鞄に大切にそれをしまい、立ち上がってSophiaと一緒に更衣室から出ることにした。

イラスト:桜祐