晴れた土曜日。RinとAmeliaはハンバーガーショップで遅い昼食を取っていた。

午前中からウィンドウショッピングを楽しんでいた2人は、昼からはSophiaと合流して買い物を続けるつもりだ。

「それにしても……Sophiaちゃんの急な用事って何だったんだろうね」

「わからん。そもそもあいつの考えてること自体よくわからんけどさ」

「あはは、確かに考え方がユニークだもんね」

「まあ、当日の朝にわざわざ電話してくるくらいなんだから、緊急なんでしょ。これ食べ終わる頃には会えるだろうし、あんまり気にしないでいいんじゃない?」

Ameliaはジュースを飲み干すと、椅子から立ち上がり、紙コップを持った。

「お代わりしてくる、確か2杯目ってレシートを持っていくと半額だったよね」

「うん、そうだよ」

Rinの答えに頷いて、Ameliaは1階のカウンターに向かった。

「Sophiaちゃんから連絡は……まだ無いかあ」

窓の外をふと見やるRin。初夏の太陽が眩しく街路樹や歩道を照らしている。

「そろそろ夏だなあ」

「それにしても、Ameliaちゃん、どうしたんだろ?」

ジュースをお代わりするのに5分もかかるだろうかと、Rinが少し心配になってきた頃、ようやくAmeliaが1階から戻ってきた。

「あ、お帰り……って、誰?」

彼女は、その傍らに1人の女性を連れていた。

きれいな顔立ちだが、幼さを残すところからして2人とほぼ同年代だろう、その女性は、にっこりと笑顔でこう言った。

「こんな所で奇遇です、あなたたちがRinさんとAmeliaさんなんですね!」

「……へ?」

それを聞いたRinが呆れた声を同時に出すのには、1秒もかからなかった。

「へえ、Sophiaちゃんの中学からのお友達なんですか」

「ええ、クラスは違ったんですけど、声楽部で同じチームだったんです」

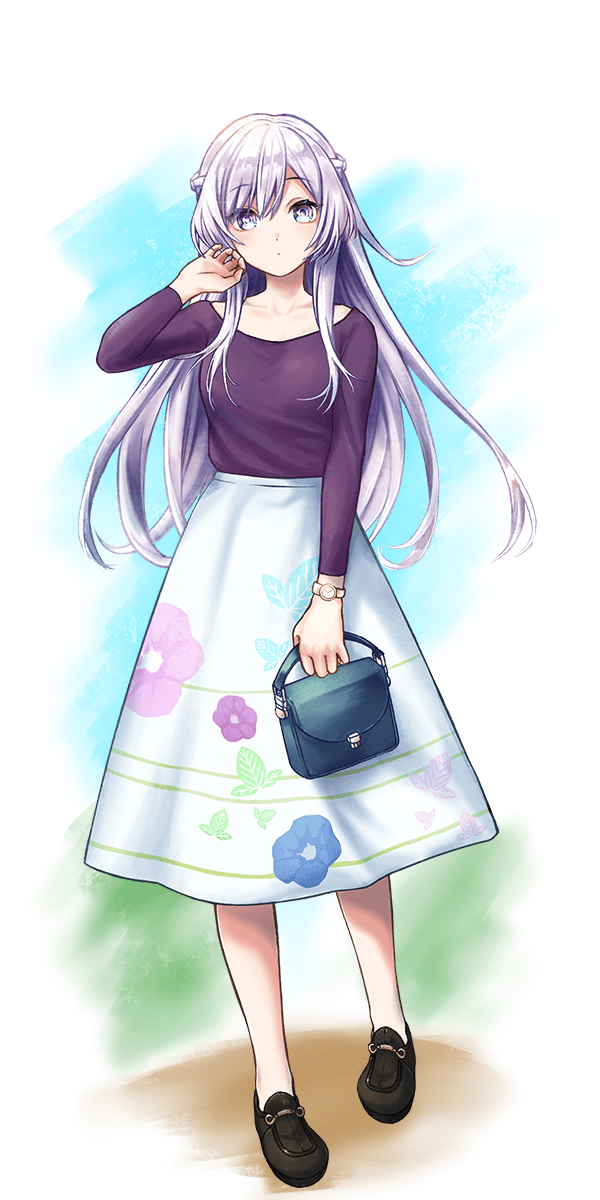

その長身で長髪の美しい女性は、Miaと名乗った。

「ってことはあたしたち同い年ですね」

「そういうことになりますね」

MiaはRinの隣に座り、会話を続ける。共通の話題があったので、3人が打ち解けるのにはそう時間はかからなかった。

「注文カウンターのところで、私に声をかけてきたのは、どうしてなんですか?」

Ameliaが疑問を呈すと、Miaは手に持っていたスマホをいじり、画面を2人に見せた。それは先日3人で撮った写真だった。

「たまにこうやって今でもSophiaが連絡をくれるんです、で2人のことも知ってたんです」

「なるほど、……ちょっと恥ずかしいです」

「だね。……ところで、Sophiaの中学時代ってどんな感じだったんですか?」

AmeliaはさっきからMiaとSophiaの関係に興味津々だ。

「Sophiaの中学時代ですか? うーん……」

スマホを少しいじって、それを机に置くと、しばらく考えてからMiaは答えた。

「初めて会った時は、暗くて誰とも話さない感じでしたね」

その言葉にRinとAmeliaは疑問符を浮かべる。今のSophiaからはあまり考えられない様子だったからだ。

「Sophiaは声楽に関してはトップクラスの実力ですけど、それって中学に入った時から既にそうだったんです」

「あ、やっぱりそうなんですね」

「で、私たちの中学って声楽部が有名だったので、それが理由で転校してきたみたいで、2年の初めの頃から入ってきたんですね」

2人はSophiaの頃に転校を経験していたとは知らず、うんうんと深く頷きながら聞いている。

「そういうわけだから、声楽部にも当然入ってきたんですけど、誰とも話さないっていうか、コミュニケーションを取らない子だったんですね。で、みんなも距離を置こうとするから」

「それじゃあ、完全に浮いちゃってたんじゃ」

「ええ、もうそれは完全に」

Miaはふふっと微笑みながら続ける。

「でも、本人はコミュニケーションを取りたくないんじゃなくて、取り方が分からないだけだったみたいなんです」

* * *

2年前のある朝、Sophiaは朝練習をするために屋上で準備体操をしていた。

「おはよう」

そんな彼女に、たまたま個人練習をスタートさせようと、同じように早朝学校に来たMiaが声をかけた。

「あ、お、おは、よう……」

Sophiaは最初、おぼつかない挨拶をするだけだった。

きっかけは本当に何となくだった。

最初はお互いに挨拶するだけだったが、結局狭い空間で声を出さないといけないので、お互い声を掛け合うようになり、しばらくすると挨拶だけでなく、アドバイスや雑談もするようになった。

「私、将来バイオリンを作る人になりたくて。留学しようと思ってるんです」

「すごいね」

「Sophiaは?」

「えっと、私は、声楽を続けたい。あと……」

「あと?」

「……友達がほしい。やっぱり、一人は、寂しいかな」

その後2人はどんどん仲良くなり、声楽部のMiaの友人たちと合流して、声楽コンクールを目指すことになった。

Sophiaはどんどん頭角を表し、その実力でぐいぐいとチームのレベルを上げ、ただし決して上から目線ではなく、メンバー分け隔てなく全員に献身的に尽くした。

メンバーとの相性が良かったのもあったのだろう、全員がSophiaを心から受け容れた。

周囲には、彼女は実力的にソロでも十分だという意見も多かった。

ただし、Sophiaは断固としてグループセッションにこだわり、ソロとしてはコンクールにエントリーさえしなかった。他のメンバーが足を引っ張っているのではという揶揄には激昂し、メンバーが逆にそれをなだめることさえあった。

そして3年春の声楽コンクール。チームは見事地方大会を金賞で突破、全国大会も入賞を果たした。

学校に錦の旗を持ち帰ることに成功し、お互いを称え合うメンバーの中、ぼそっとSophiaはつぶやいた。

「……みんなで歌うのって、楽しいよね」

それを聞いて、MiaたちメンバーはSophiaを抱きしめ、感激の涙を流した。

* * *

「Sophiaは誰かと一緒に何かを作り上げることがとにかく好きで、自分が持つ声楽家としての能力は、そのための手段だって捉えてる気がするんです。それくらい本当は人懐っこい子なんです」

Miaの意見に、2人も深く感心する。

「今の学校にも、もちろん声楽家としてプロになりたいのはあるんだろうけど、そういう仲間を探しに入ったのもあるのかなって。だからせっかく出会えた2人にも誤解して欲しくないなあって思うんです」

「はい、大丈夫です。あたしも、アイドルになりたくて、一緒の方に歩いていられるの、楽しいですから」

「変わったやつだけど、悪いやつじゃあないですね」

RinとAmeliaは当然と言わんばかりに即答した。

「そう思ってくれてるなら、よかったです」

笑顔でMiaもそれに応えた。

「私は今、楽器製作の勉強で手一杯なので、Sophiaのこと、よろしくお願いしますね」

「あ、はい。というか、あたしの方がSophiaちゃんに頼りっぱなしですけど……」

「あはは、それもそうだ」

「え~、Ameちゃんひどい~」

3人は声を上げて笑った。

「でもさ、こんな話聞いちゃって、Sophiaちゃん怒らないかな……」

「まあ、昔の話だもんな」

一瞬神妙な顔つきになる2人。それにMiaは笑顔を崩さず即答した。

「え? さすがに私も了解を取らないで、昔の話なんてしませんよ」

「……え?」

「もう随分前にSophiaにメッセージを送りましたよ。あなたの親友の2人と会って、昔の話をしてるって」

「……で、何て返ってきたんですか」

「『今すぐそこに行くから待ってろ』って。20分くらい前ですかね」

Miaの言葉に2人は凍る。

「え……それって……」

「『了解を取った』とは言わないんじゃ……」

窓の外をふと見やるRin。引き続き初夏の太陽が眩しく街路樹や歩道を照らしている。

――その中、何者かが猛ダッシュでこちらに近づいているのが見えた。

「あ、あれ……」

「……間違いない」

2人はほぼ同時にごくりと息を飲んだ。

「あら、今日も元気ね、Sophiaは。ところで、ここはお代わり、半額でできましたよね?」

そんな2人を見ながら、呑気に立ち上がるMiaだった。

イラスト:桜祐